从生态江滩到绿色工厂书写九江生态发展答卷

晨光穿透薄雾,洒在长江国家文化公园九江城区段的江滩上。近日,记者沿着长江岸线走访九江多地,从文化公园的生态景观到工厂车间的绿色生产,从千年遗址的生态守护到现代产业园的科技赋能,见证这座滨江城市如何以“绿”为画笔,绘出“向江图强”的时代画卷。

千年江岸焕新颜,文化与生态共舞

“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟……”记者走进长江国家文化公园九江城区段琵琶亭景区,一阵悠扬的琵琶声伴着灯光投影缓缓响起。抬头望去,景区内的“琵琶行场景复刻区”正通过全息投影技术,将《琵琶行》中的诗句转化为动态画面:江面上客船摇曳,岸边枫叶飘落,身着古装的诗人与琵琶女隔空对望,悠扬的琵琶声与江涛声交织,仿佛让人穿越回千年前的浔阳江畔。

“脚下是现代化的观景步道,眼前又是千年不息的长江,但只要站在这里闭上眼睛,江风拂过耳边,仿佛就可以听到1200年前,那一声划破夜空的琵琶弦响。”来自南昌的游客向记者谈及此次参观的奇妙体验。

长江国家文化公园九江城区段琵琶亭景区(央广网发 浔阳区委网信中心供图)

作为国家推动新时代文化繁荣的重大工程,长江国家文化公园九江城区段岸线一期、二期工程已完成全面升级,滨江路人行道、堤顶绿道、江滩步道三线贯通,如珍珠线般串联起浔阳楼、琵琶亭、锁江楼等文化地标。

俯瞰长江国家文化公园九江城区段,全长11公里岸线如翠绿绸带蜿蜒铺展,亲水平台、休闲步道、文化广场与生态绿化带规划井然、错落有致。浔阳楼、琵琶亭、锁江楼三座古建勾勒出黛色轮廓,偶有江鸥掠过江面,激起圈圈涟漪。

长江国家文化公园九江城区段俯瞰图(央广网发 九江市委网信办供图)

九江市文广旅局副局长石泉向记者介绍:“这段滨江地带已成为九江市民休闲健身、观光游览的首选之地。”该地带用生态守护长江,用文化点亮岸线,不仅实现了“千里长江最美岸线、千年浔阳文化窗口”的定位,更让“长江第一岸、游客打卡地、万人空巷美”的盛景成为现实。

从九江城区沿长江东行40公里,记者抵达湖口县石钟山景区。天空下着绵绵细雨,行走在透水砖铺就的步道上,雨水透过砖缝渗入地下,滋养着沿岸的树木。曾经堆满砂石的滩涂,如今已变身18.22万平方米的生态乐园。

步入石钟楼,全息投影技术将瀑布从高墙投射至地面,记者身临其境,仿佛漫步在滔滔流水中。楼内“明七暗九”的南唐风格建筑尽显庄重,展陈空间里的现代互动技术与沉浸式体验活动让长江文化、名楼文化与湖口文化“活”了起来。

雨渐渐停下,登楼远眺,远山如黛,云雾缭绕,“江湖两色”的奇观尽收眼底。场馆讲解员介绍道:“石钟楼用‘一步一景、一层一境’的设计,让游客在感受文化的同时,也能沉浸式体验自然之美。”

湖口县石钟山景区“江湖两色”的奇观(央广网发 李学华 摄)

作为长江国家文化公园彭泽段的重点项目和彭泽新地标,狄公楼外依长江、内连城区,五层四檐、顶置宝瓶。记者拾级而上,走进狄公楼,浓厚的历史文化氛围扑面而来。展陈内容着重介绍了狄仁杰的生平作为,尤其是他在彭泽任县令期间乞免民租、劝课农桑、纵囚施仁等一系列佳话。

长江国家文化公园彭泽段狄公楼景区(央广网发 彭琴 摄)

与狄公楼隔楼相望的五柳书院,从外观上看,古色古香,飞檐斗拱、雕梁画栋,尽显传统建筑的典雅之美;步入其中,内部布局合理有序,各个功能区域划分明确,展示国学魅力,传承和弘扬着陶渊明的田园精神。

长江国家文化公园彭泽段五柳书院外景图(央广网发 彭琴 摄)

传统厂区展新姿,绿色与效益齐飞

“很多人对石化企业有‘高污染’的印象,但现在我们是工信部首批绿色工厂。”中国石化九江分公司信息中心专家唐亮的话,在记者走进厂区后得到印证。中国石化九江分公司(以下简称九江石化),坐落在庐山脚下、长江之滨,作为中部地区和长江流域重点炼化企业、江西省唯一的大型石油化工企业,它用实际行动践行“绿色低碳”理念。

走进九江石化,映入眼帘的是绿树成荫的厂区环境。厂区内,塔罐等装置高耸林立,管道整齐排列,池塘边的电子屏幕实时监测水质数据。生产管控中心里,数字屏幕上各生产区域的技术参数、环境监测数据实时跳动。

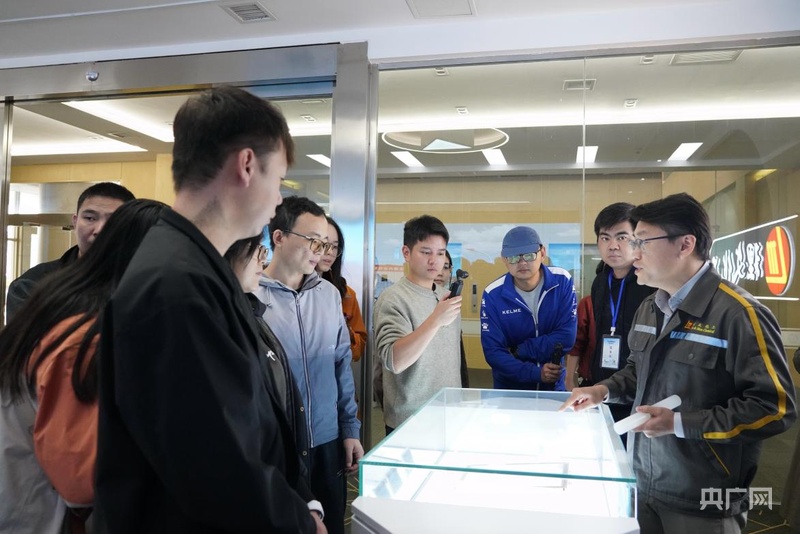

记者参观中国石化九江分公司(央广网发 肖江峰 摄)

据介绍,九江石化现有原油一次加工能力1000万吨/年,拥有常减压、催化裂化等众多主体生产装置以及配套的公用工程、辅助系统。自建成投产以来,九江石化累计加工原油超1.6亿吨,实现销售收入超6700亿元。

九江石化创造巨大经济效益的同时,始终坚守生态底线,做到了经济发展与环境保护的双赢,成为行业内绿色发展的标杆。

“叮咚——”在方大集团九江萍钢钢铁有限公司(以下简称方大九钢)检测部化验室,全自动智能拉伸弯曲检测系统正在运作,机械臂精准抓取钢材、上传数据,“这台机械臂末端搭载着高精度传感器和分析仪器,能够实时采集并分析钢铁样本的微观结构、化学成分。”该企业技术人员周春霞介绍。

全自动智能拉伸弯曲检测系统正在运作(央广网发 欧青 摄)

淘汰“落后”产能、提升传统产业,实施方大九钢超低排放改造和减排提质增效等一批产业升级项目。方大九钢的智能化转型只是一个缩影。在湖口高新技术产业园区,众多企业纷纷加大在科技创新方面的投入,推动产业不断升级。

记者走进位于彭泽县矶山工业园区的江西心连心化学工业有限公司(以下简称江西心连心),看到的是一幅崭新的数智化生产图景。

“我们投资180亿元建设的两期项目,全部采用行业最先进的环保技术。”总工程师冯圣君指着废气处理装置说,“生产系统的烟气经过脱硫脱硝后,每年减排二氧化碳6000万方,回收的30多万吨二氧化碳,还能用于制作食品级、电子级气体产品,实现‘变废为宝’。”

江西心连心化学工业有限公司全景图(央广网发 江西心连心化学工业有限公司供图)

除此之外,江西心连心严格落实“双碳”政策,污水回用提高水资源利用率,每年节水400万吨;煤灰炉渣资源化处理每年再利用45万吨,实现各类资源“吃干榨净”,用最少的资源创造最大的社会价值,全力打造循环经济产业链。

江西心连心用“肥化并举”的发展模式,证明了化工企业也能成为生态保护的“优等生”。

绿色转型的浪潮在瑞昌化工领域持续涌动,江西理文化工有限公司循着技术创新的路径,在绿色发展的赛道上稳步深耕。

“我们通过深化数智赋能,不仅在产品质量上稳步提升,更在节能减排方面取得重大突破。”江西理文化工有限公司副总经理卫晓宇介绍,2024年,公司通过系列技改,全年减少化工产品主要原辅料使用3137吨,由此产生的经济效益超过2100万元。

卫晓宇正在介绍主导产业如何加快创新转型、提质增效(央广网记者周蓓 摄)

此外,公司已建成总装机容量8.4MW的光伏绿电设施,年发电量超600万度,所有产品均已完成碳足迹核算,2024年实现二氧化碳减排约2万吨,绿色制造体系日趋完善。

赣鄱产业谱新篇,环保与发展共兴

九江的产业绿色升级不仅覆盖传统行业,更延伸至新兴产业领域,记者一行驶入充满现代气息的中国-新加坡(江西)产业园。园区面积约7.3平方公里,规划为两个片区,其中科技城片区约2.2平方公里,滨湖片区约5.1平方公里,采取“园中园”发展模式。根据两个片区的产业基础和发展优势,按照科技城片区主攻数字经济、电子信息、智能制造产业,滨湖片区主攻现代纺织、新能源、新材料产业,最终实现“两区互动、错位发展”新格局。

在服务机制上,园区创新推行网格化管理模式。“我们将园区划分为若干网格,配备专职网格员每周走访企业,及时了解生产经营诉求,协助对接相关部门,切实解决企业发展难题。”九江市濂溪产业园党工委副书记董柏村表示。

中国-新加坡(江西)产业园航拍图(央广网发 肖江峰 摄)

“目标是全国鸭蛋单品网络销售冠军产业园。”讲解员的话透着对绿色农业的信心。溢香食品产业园总规划占地343.73亩,建筑面积28万平方米,以“三产融合”为驱动,构建生产加工、技术研发、冷链仓储、电商物流及服务配套于一体的农业食品产业体系。

产业园依托瑞昌市溢香农产品有限公司,围绕禽蛋、山药、茶叶、四大家鱼、稻米、菜籽油(山茶油)、黑芝麻七大特色农业产业,通过“园区+企业+合作社+农户”机制联农带农。

“我们将绿色理念贯穿全产业链。在养殖端推行集约化模式,并将鸭粪转化为有机肥,反哺紫薯、山药等作物种植,形成了高效的生态循环”,瑞昌市溢香农产品有限公司总经理张泽清向记者介绍了公司在绿色环保领域的实践,“在加工端,我们投入超千万元建设了高标准的污水处理设施,确保排放指标达到国内领先水平,并对能耗进行全程精细化管控,全面推进清洁生产。”

记者在瑞昌市溢香农产品有限公司展厅参观(央广网发 尹博 摄)

中国原子能科学研究院瑞昌核物理应用研究院(以下简称瑞昌核研院),是瑞昌市政府与中国原子能科学研究院联合共建的产学研一体化创新平台,是中核集团第一所院地共建研究院。“高大上”的研究院与内陆小城的牵手,是科技创新与城市发展的双向奔赴。

目前,瑞昌核研院一期已建成中子科学中心、高压加速器中心、核孔膜应用研发中心、食品辐照中心4个平台,承担着应用研发、成果转化、企业孵化、人才培养等功能。“我院拥有我省唯一一台加速器质谱仪、大流强中子发生器和全国唯一的商用串列加速器生产基地。”瑞昌核研院副院长黄青华介绍道。

记者参观瑞昌核物理应用研究院(央广网发 尹博 摄)

瑞昌核研院副院长陈红涛表示,下一步将依托现有中子发生器研发的科研基础,以及九江市支持核技术发展的优惠政策与人才引进机制,大力推进中子发生器研发及应用技术的产业化的研发与产业化。

九江的实践证明,城市发展无需在生态保护与经济增长间做“单选题”。“向江图强”也不再是抽象的口号——它是文化地标与生态景观的交融,是传统工业与绿色发展的共生,是新兴产业与科技创新的共振。

随着长江国家文化公园建设的持续推进、绿色制造体系的不断完善、科创平台的加速赋能,这座滨江之城必将在守护长江生态、传承历史文脉、推动高质量发展的道路上走得更稳、更远,为长江经济带建设注入更多“九江活力”。

编辑:周蓓

https://jx.cnr.cn/tp/20251104/t20251104_527418045.shtml

编辑:萧培 审编:范伟

1、凡本网来源注明“今日中国网”(域名ChinaTodays.CN)的所有文章和图片作品,版权均属于今日中国网(ChinaTodays.CN),未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:今日中国网(ChinaTodays.CN)”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非今日中国网CPUCN.CN)”的文章和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、联系方式:今日中国网(ChinaTodays.CN) 电子邮件:china-gy@foxmail.com