文物“看病”也能走保险

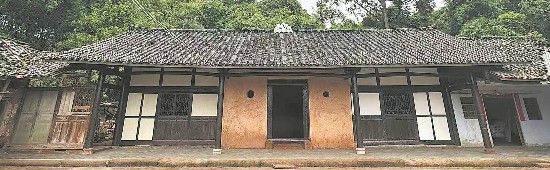

修葺一新的王家大院。

秋末冬初,四川天府新区红阳村,经过约50天的精心修缮,村里清代民居王家大院重焕光彩。“以前我们在外面工作,大院只有老人居住,最怕遇到漏雨或者垮塌,现在心里踏实了。”摸着修葺一新的房屋梁柱,户主王军感叹。

值得一提的是,此次修葺房屋的大部分资金,来自一份特殊的“文物保险”赔付。“这就是我们天府新区在省内率先探索的‘文物+保险’机制。”天府新区文物局副局长黄伟介绍。

困局

低级别文物

“小病”拖成“大病”

四川是文物大省,文保资金与需求缺口巨大。而天府新区文物资源“数量多、低级别占比高、分布零散、私人产权复杂”。据了解,国家及省市财政专项资金主要向保护高级别文物倾斜,各基层区县大多数并未设立文物保护专项资金,一些年久失修的低级别文物面临损毁风险。

在黄伟看来,基层文物保护面临三大共性难题。一是文物险情突发性强,传统财政资金审批流程长,难以满足“抢救性保护”的即时需求,容易错过抢险“黄金窗口期”。二是低级别文物日常养护资金不足,重“抢救性大修”、轻“预防性保养”,导致小问题拖成大隐患。此外,私人不可移动文物修缮责任落实难,缺乏可持续的资金保障机制,“不愿修、不会修、修不起”的问题较为突出。

事实上,王家大院便是一个典型案例——这座川西民居曾住有八九户人家,如今只剩两位老人留守。王军说,以往发现房屋出现问题只能小修小补,“要像这次大修,自己花20多万元,压力太大。”

破解

从“被动赔付”

到“主动防护”

面对困局,天府新区文物局与中国人寿财险成都市分公司达成合作,在省内率先探索“文物+保险”创新机制。中国人寿财险成都市分公司政保业务部经理周刚说,传统文物保险往往是“出了事再赔”,而此次创新试点除了传统的文物损害后赔偿,更关键的是新增了“抢险加固”和“日常维护”责任。

这意味着,保险公司的角色从一个事后赔付者,转变为事前、事中的风险管理者。他们会同文物局、第三方机构定期巡查,在发现白蚁侵蚀、木质糟朽等“小病”时主动干预。

“我们的理念是‘治未病’。”周刚说,“小病就治,不让它拖成大病。从长远看,这比出事后再大修的成本低得多,效果也好得多。”此次修缮王家大院,就是工作人员在前期发现房屋出现漏雨等问题后提前介入。

新模式的优势在极端天气中也得到验证。今年汛期,省级文保单位二江寺拱桥桥墩在洪水中出现险情。依托新机制,文物局、保险公司等各方迅速响应,在72小时内完成现场勘查、专家会商,并组织施工队伍采取应急加固施工,帮助桥梁顺利度过了汛期。

记者了解到,目前天府新区已试点覆盖70余处文物。“这不仅仅是一次保险产品的创新,更是一种文物保护治理理念的革新。”黄伟表示,“它探索的是一条市场化、可持续的路径,让那些散落在田间地头、隐匿于市井街巷的‘活化石’,能得到更及时、更温柔的守护。

(责编:李强强、罗昱)

http://sc.people.com.cn/n2/2025/1105/c345167-41401589.html

编辑:萧培 审编:范伟

1、凡本网来源注明“今日中国网”(域名ChinaTodays.CN)的所有文章和图片作品,版权均属于今日中国网(ChinaTodays.CN),未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:今日中国网(ChinaTodays.CN)”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非今日中国网CPUCN.CN)”的文章和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、联系方式:今日中国网(ChinaTodays.CN) 电子邮件:china-gy@foxmail.com